リトケイ(離島経済新聞社)での仕事や、出会い、考え方への影響について、いろいろまとめてみました。オンライン講座+シマ合宿で「心豊かに生きる力」を学ぶシマビト大学をよろしくお願いいたします~~

ライター:ネルソン水嶋 公開日:2025/03/19

リトケイ(離島経済新聞社)での仕事や、出会い、考え方への影響について、いろいろまとめてみました。オンライン講座+シマ合宿で「心豊かに生きる力」を学ぶシマビト大学をよろしくお願いいたします~~

ライター:ネルソン水嶋 公開日:2025/03/19

目次

自分のブログでしか書けない、自分のブログだからこそ書ける、本音がある。

べつに「よそでは言わないようにしていること」というわけでもない。ただ、この場所だと、まるで実家にいると風呂上がりに全裸で歩き回るように、誰の目も気にせずに書けるので限りなく本音に近い。ま~実家ではべつに全裸で歩き回っていないけど。むしろ実家だとしばしばズボンを履かずに寝るので、起き抜けにそのままの姿で居間に行ってよく父親に注意される。はっ、前置きが長いどころか話が逸れてる!

そうだそうだ。リトケイだ。ちょうど、この記事を読んでくれるような人には知らせたい話もあったので、「リトケイとわたし」というテーマで書いてみようと思った。書く内容はこれといって決まってないけど、記憶と気持ちにノミを打っていけば、書いているうちに形になっていくだろう。詩的~☆…か?

リトケイは、自分がチームワークとして取り組んでいる仕事の中では、一番長い付き合いになる。

「リトケイ」は略称で、正確には離島経済新聞社。ここで注意なのが、新聞社を名乗っているが報道機関ではない。島で一度、島の大先輩から「行政の失態を指摘するのが君の仕事じゃないのかね」と問われたけど、そういう立場じゃないです。と言いつつ「新聞社」を名乗っているからしょうがないんだけど。

リトケイはNPO法人であり、なんなら先月晴れて認定NPOになりました。そもそも、NPOって具体的には何なの?という人の方が世の大半じゃないかと思うので、すごーい砕いて言うと、「社会のためになることをしている団体です」という理解でだいじょうぶです。なお、この「認定」はけっこうすごいことで、NPOの中でも2%しかいない!詳しく書くと長いし、自分の知識じゃボロが出る気がするので調べてね。

ちなみに、いつも略称のリトケイを打ち込むときに、「うまく考えたよな」と思う。リトケイ、すごく語呂がいいし、自分が知る限りではよそとも被らない。音声学的にいろいろ理に適っている気すら、ある。

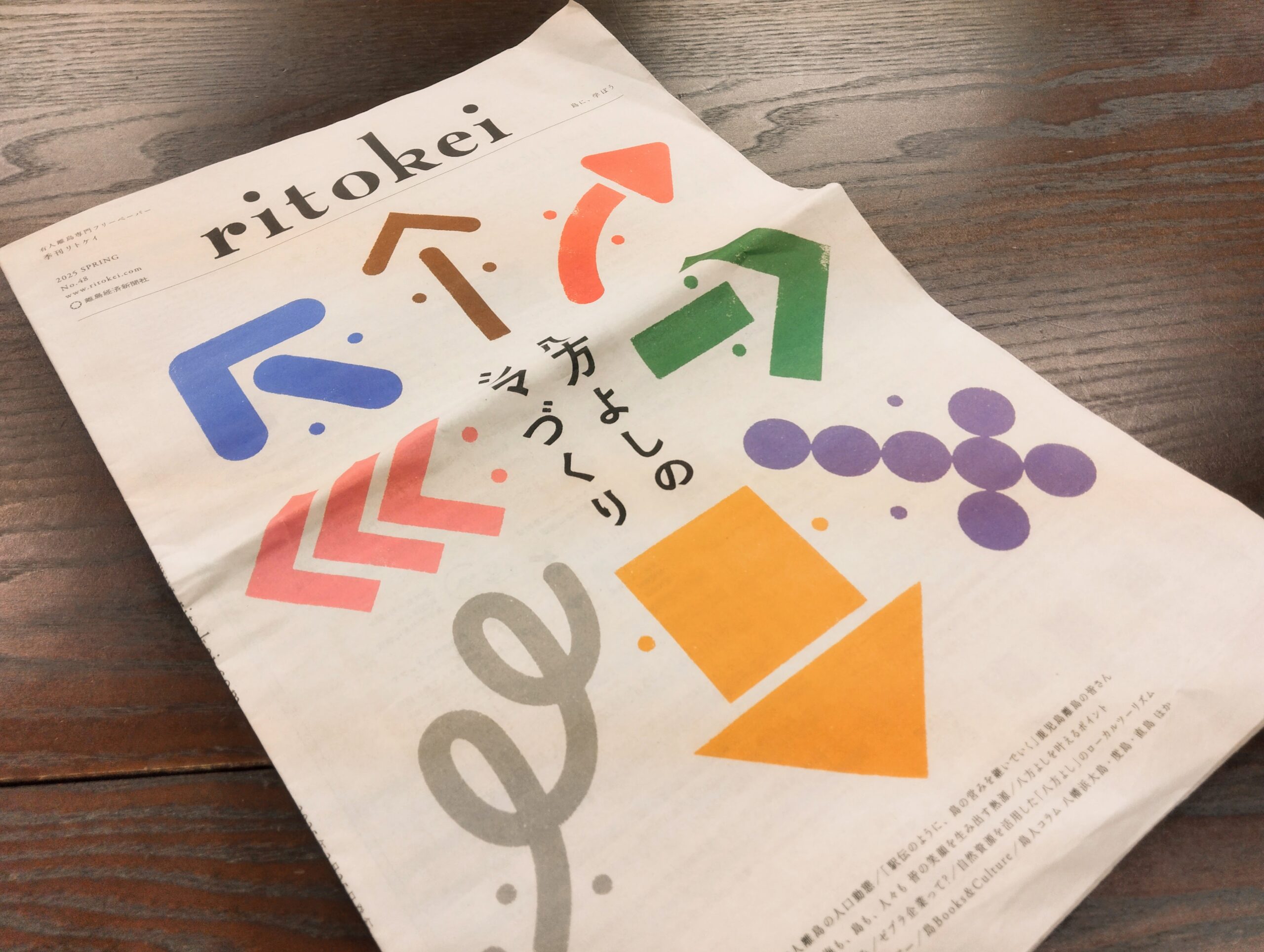

リトケイのやっていることは多岐にわたるんだけど、分かりやすく、かつ象徴的なものが、この年4回発行している『季刊ritokei』というフリーペーパーだ。めちゃくちゃおしゃれでしょう?デザインには関わっていないので、手前味噌を恐れずに堂々と言ってのけられるぞ。リトケイは、めっちゃおしゃれ!!

なお、長旅中にバッグにしまっていたので、折り目についてはご勘弁。

あと、ウェブメディアもやっている。

リトケイは、「島に、学ぼう」をテーマに(媒体や資料に合わせて微妙に変えているけど)、島国・日本を形づくる約420ある有人離島(地域コミュニティや文化、産業など)を未来につなぐとともに、その島にのこる古き良き日本を孤独・孤立化の進む現代社会の処方箋にしようとしている。こう、説明しようとすると急にカチカチになるのどうにかしたい。ほんで、情報発信は創立メンバーの得意分野だったから始めたのもあると思うんだけど、結果としてやるべきことなのは今も変わらず。

それ以外にも、ツアー、イベント、人材育成研修など、必要だと思うことをやっている。アプローチ(方法)でなく、イシュー(課題)に照準を合わせているからこそ、何屋か分からないところはちょっとあるかもしれない。そんなスタイルは、私個人としてもシンパシーを感じています。

そんなリトケイにおいて自分は今、副編集長という役割をもらって、いろいろと自由にやらせてもらっている。原稿を書いたり、人の原稿の編集をしたり、NPOに大切なファンドレイジング(どうやって支援の気持ちをヒト・モノ・カネ、活動継続につなげるか)を考えたり、ウェブメディアへのアクセスデータを見て気付いたことを言って、打ち手を自分でやったり、ほんのりITに強いので業務効率化とかちょこちょこ提案して組み込んだりしてる(「ITに強い」という言い方だと、あんまりITに強くなさそうだけど)。

もうちょっとやることを固めた方が腰は落ち着くと思うけど、リトケイでは日々いろんな情報が飛び交っていて、「それ考えるならこれやっといた方がよくね」ということも多いので、結局なんでも屋みたいにサッと動ける方が組織的には合っている気もしている。なんだかもうひとつの仕事(いずれ書くかも)もそんな感じの動き方になってきているので、勝手に提案して勝手に実行する、ヒーロー戦隊モノでいうところの黒色っぽい動き方が多い。うーん、それはちょっと、自分をよく言い過ぎか…

あ、もっと、こういう動き方をしてほしいということであれば教えてください(>業務連絡)。

ここで、そもそも、リトケイとの出会いについて振り返ろう。

リトケイを初めて知ったのは、本人がこの記事を読む(ましてやここまで読み込んでくれる)ことはないと思うが、「こじやん」という友人がきっかけだと思う。どんな経緯か知らないが、彼は伊豆大島によく行き来していて、そこで知ったのか、リトケイについて教えてくれた。教えてくれたといっても、たぶんTwitter(現X)で投稿しているのを自分が見たとかだと思う。そのときは「おしゃれな新聞風のフリーペーパー」というぼんやりとした印象で、ritokeiや離島経済新聞という名前も覚えてもいなかった。

リトケイを確かに知るところとなったのは、沖永良部島に来た2020年のこと。当時、母の出身地でもあるこの島に、ベトナムからの技能実習生が多く来ていて、失踪についてネットニュースで取り上げられ何ならちょい炎上したと知り、地域の日本人とのコミュニケーションをサポートしたいと思って来た自分。「ライター経験もあることだしなにかやるか」と思ってウェブでメディアを調べたのが始まりだった。

そこで、仕事しながら学べそうだなーと思ったのが、『ソトコト』と、『リトケイ』という媒体。気づけばどちらも四文字語で、『べとまる』も『オトナキ(自分の会社の名前)』もだ。好きなんだな、四文字語。っていうか、日本人が好きな傾向あるよね、四文字。まぁ、それは今はどうでもいいや。

で、ろくに作ったことのないポートフォリオをなるべく形にして送ったところ、すぐに返事をくれたのがリトケイだったというわけ。とりあえずオンラインで話しましょうとなって、代表の鯨本(いさもと)さんと話して、そのときは「話しやすい姉さんだなー」という印象だった。後になって本人から「よくポートフォリオは送られて来るが、すぐ返事することはごく稀」と聞いた。今や自分は中の人となったので分かるが、ほんとにほんとに稀な行為だったんだなと。あれだけ忙しい人がよく時間を割いてくれたなと。

ちなみに、なぜ自分はそんな稀なケースだったのか?というと、以前からリトケイも縁のあった沖永良部島に住んでいて、かつ自分がそこにルーツを持っている二世(出身者の子ども)で、海外の文化を扱うメディアの編集長だったというところが引っ掛かったらしい。確かに、もし今自分が同じ立場で、完全に客観的に努めて考えると、「この人はリトケイで書ける条件が揃っているので、話しておいた方がよい」と判断すると思う。自分もまたそう思える時点で、編集人として近しい勘を持っていたのかもしれない。

あと、付け加えると、「ネルソン水嶋」という名前のインパクトもあったらしい。当時の編集部で、「沖永良部島のネルソン水嶋って知ってる?」「え、知らない」みたいなやりとりがあったのだとか。あの頃は来たばかりでしたからね。だからといって、今ならおなじみだよねーとはまったく思わへんのやけど。

そんなオンライン面談(面接だったかも?)からしばらくして、「魚食特集をやるから沖永良部島を担当してほしい」という話をもらった。原稿料をいただいて沖永良部島のことを書ける!というのは初めてで、小さな夢が叶ったようでうれしかった。また、ウェブと違って、紙を通して見る自分の原稿は違う味があった。ただ、完全に自分の力量不足によるのんだけど、他の島に比べて沖永良部島での魚食ネタはどうも薄めに感じて、いまいちコンテンツの密度が足りないなー、申し訳ないなー、実力不足だなー、次の案件はないかもなー、と思っていたんだけど、それから何度かライター案件をいただけた。

後に編集部に加わらないかと打診があった頃、編集長との雑談で「仕事の仕方がきれいなことが大切」という話があったので、自分に対して言われた言葉ではなかったけれど、それなら自分はちゃんとしていた方なのだと思う(比べる対象がなかったので、考えたこともなかったが)。それは今まで仕事してきたクライアントさんに感謝したい。とくに自分を担当してくれた編集者さんには恵まれたと思っていて、今も誰かの原稿を預かるときはいいとこどりをイメージする(とくにDポータルのKさんとIさん、有限会社Nさんはベンチマーク。褒めるところはしっかり褒める、表現を変えるなら理由の説明を尽くすなど)。

ただ、リトケイの一員として働くことでひとつ大きな不安があった。それは「チームワークの経験がほぼない」ということ。東京でシステムエンジニアをやっていた時代はへっぽこもいいところだったので、ノーカウントだ。編集長としてウェブメディアを立ち上げたときは、10人前後のライターの方たちとやりとしていたけど、それはどちらかといえばクライアント側としての立場だったし、連携を図るチームーワークともちょっと違う。そのウェブメディアでも最後までひとり編集部だった。

けっきょく、その不安は杞憂だったなと思うけど、いかんせん一緒に仕事する人が一度に増えるというのは緊張するもので、「みんな仕事できそうだ」「『こいつ仕事できねぇな』とか思われてないかな」と、生来のマイナス思考が仕事して、恐る恐る働く時期のが1〜2ヶ月は続いた(たぶん、その前に一ヶ月もいなかったあるNPO団体で、話の内容について行けず辞めたからだ)。

でも、意外と環境に順応できるもので、ああ、いけるいける、俺は俺でできることぜんぜんあるわ、と思うようになってからは通常運転に。いつしか、ほかの案件で仕事をするときも、リトケイスタイルが自分にとってのクライアントワークの基本スタイルになっていったように思う。

課題に対する嗅覚の利かし方とか、それをどうやって言葉で説明するのかとか、納得できる数字の出し方とか、などなど、それまでなんとなくやってきたことが体系的に整理された。ひとりでやる仕事でも、ずいぶん経験は積ませてもらってきたけど、チームワークの経験値はその色も量も違った。

そして、リトケイの仕事を通して、もうひとつ学んだことと言えば、それがこの記事の肝でもあるんだけど、シマ思考だ。

シマ思考という言葉自体は、リトケイというか、鯨本さんのつくった言葉といっても差し支えないかと私は思っているんだけど、シマ(人と人が支え合うコミュニティー)において当たり前に存在する思考のことをいう。たとえば、外界からゆるやかに離れている離島においては船というインフラがライフラインを担っており、自然災害やエンジントラブルなどでいとも簡単に分断される。だから、生きていく上で自助と共助が半端なく必要になってくる。つまり、シマは運命共同体。その前提が、日ごろのお裾分け文化を生み出していたり、日常のささいな変化から天候などを読み取ってそれに備えられたり、災害時などに家を知っているお年寄りなどすぐに動けない人に声を掛けられたり、と、できている。

便利になる、とは、人間の手を煩わせないことだと思っている。水道が整備されました、湧水地に行かなくてよくなりました。自宅に物が配達されました、商店に行かなくてよくなりました。自動車が手に入りました、歩いて誰かに会わなくてよくなりました。でも、いまだにこの世の中のマジョリティにとって、「便利はよいものだ」という常識が根付いていると感じていて、それが人の生きる自助共助の機会を奪っていると、多くの人たちがしばらく気づかないまま、しばらくこのまま地球は回っていくのだろう。

そうこうしているうちに離島を含む地方に人は減っていって、学校がなくなって、新しい家族は住まなくなって、やがて超少子高齢化からゼロ少子高齢化となり、無人島になり、文化は途絶えていくのだろう。沖永良部島でも、人手不足を背景に、今月にあるデイサービスと、幼稚園が、閉じることになった。その連続の果てにあるのは、絶滅だと思う。

と、こうして自分なりにながらも、言葉にできるようになったのは、リトケイの仕事を通して、いろんなシマの取り組みと背景にある課題を知って、それをずっと言葉にしてきたからだと思う。これはリトケイ編集部にいることの役得にほかならない。

冒頭に書いた「知らせたい話」というのは、ここからだ。

自分が「役得」と書いたそんなシマ思考について、リトケイは情報発信という手段を通して伝えてきたんだけど、もっとダイレクトな手段をとることになった。それが、「シマビト大学」という、いわゆる市民大学だ。特定の島をテーマに、同じ受講生の仲間たちとシマ思考を学んで、最後は実際にその島へ行く。

沖永良部島でもやることになり、自分もそのプログラムの一部を担わせてもらうことになった。自分が、与論島・徳之島・沖永良部でのえらぶの支局長をさせてもらっている『奄美群島南三島経済新聞』とのコラボ企画で、実際に島での取材を通して、沖永良部島について深く学べる内容になっている。ビラの画像を貼っておくので、気になった人はぜひ読んでみてほしい。

…「リトケイとわたし」というテーマで書いてみると、ずいぶん長くなった。たくさんあったんだな。

こうして書いてみると、チームワークという仕事のスタイルも、島暮らしを始めてからの価値観も、リトケイでの経験はきっと取り返しがつかないくらい(!?)自分に多大な影響を与えてしまったのだなと気が付いた。リトケイがあったら、なかったら、そんなABテストをやれるはずもないが、あのときの鯨本さんとの面談があるから今があるのだろう。なかったら案外、今えらぶに住んでいなかったかもしれない。少なくとも、えらぶに対する知的好奇心もざっと6割止まりだったかも。数字は肌感覚、つまり適当。

そういう、なにげない選択によって為された一羽の蝶の羽ばたきが、遠い土地で竜巻を生み出すような、バタフライエフェクトはこれからも、誰の身にも起こり得る。だから、シマビト大学への参加を迷っている人がいるのなら、「その日は自分の結婚式があるんだよなー」とか、何かとんでもないものと天秤にでもかけていないのであれば、参加しといた方が人生はおもしろくなりますよと断言しておきたい。なぜなら、リトケイのメンバーも、彼らと関わりのある人たちもめちゃくちゃおもしろいし、そこに参加するあなたもほかの参加者も、めちゃくちゃおもしろいからだ。行かなかったときの人生の損失たるや。

この文章は、勢いに任せた私の視点からの内容なので、シマビト大学についてはわりと雑な説明だと思う。だから、興味を持ったら、ぜひ鯨本さんの文章を読んでみてほしい。

これをお読みの皆さん、シマで会いましょう。沖永良部島で待っています。

【心豊かに生きる力】を学び合い心豊かなシマ国へ!シマビト大学をつくるお仲間大募集

あ、そうだそうだ。

こうしてリトケイとわたしという記事を書いたのは、もうひとつ理由がある。リトケイのアクセス解析をしていると、意外と(?)「ネルソン水嶋」って検索して、そこで公開しているプロフィールページにたどり着く人がそこそこいるんです。きっと、べとまるや、デイリーポータルZなどで自分の名前を知っている人が、「いたなぁ」とふと思い出して調べてくれているんだと思う。そういう方々に向けて、ちゃんと自分の城(ブログ)で、リトケイとの関わりについて書いておこうかなと思った。以上です。